Denkmalschutzimmobilien faszinieren viele Käufer – historische Gebäude, einzigartige Architektur und ein Stück Geschichte, das man selbst bewohnt oder vermietet. Gleichzeitig stellen sie besondere Anforderungen an Eigentümer, da nicht jede bauliche Veränderung erlaubt ist. Wer sich mit dem Kauf beschäftigt, sollte die steuerlichen Vorteile ebenso wie die rechtlichen Pflichten kennen.

Was ist eine Denkmalschutzimmobilie?

Eine Immobilie gilt als denkmalgeschützt, wenn sie von der zuständigen Behörde in die Denkmalliste eingetragen wurde. Rechtsgrundlage ist das Denkmalschutzgesetz (DSchG) des jeweiligen Bundeslandes.

Typische Beispiele:

- Fachwerkhäuser

- Gründerzeit- oder Jugendstilgebäude

- Kirchen, Schlösser oder ehemalige Industrieanlagen

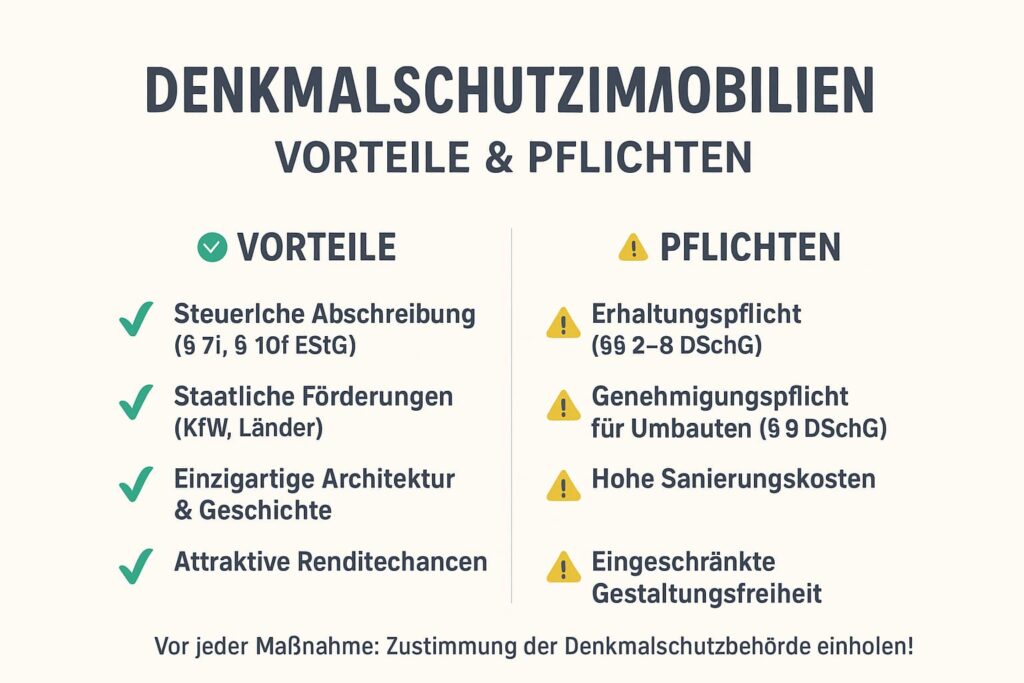

Steuerliche Vorteile von Denkmalschutzimmobilien

1. Abschreibung nach § 7i EStG

Eigentümer können Sanierungskosten steuerlich absetzen:

- Selbstnutzer: bis zu 90 % der Sanierungskosten über 10 Jahre verteilt.

- Kapitalanleger: bis zu 100 % der Sanierungskosten über 12 Jahre verteilt (8 Jahre je 9 %, 4 Jahre je 7 %).

2. Denkmal-AfA nach § 10f EStG

Auch private Selbstnutzer haben Anspruch auf besondere Abschreibungsmöglichkeiten.

3. Förderung durch KfW und Landesprogramme

Viele Länder bieten Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für die Sanierung denkmalgeschützter Gebäude an.

👉 Fazit: Steuerliche Anreize können den Kaufpreis und die hohen Sanierungskosten abfedern.

Besondere Pflichten für Eigentümer

1. Erhaltungspflicht

Nach den jeweiligen Landes-Denkmalschutzgesetzen (§§ 2–8 DSchG, je nach Bundesland) ist der Eigentümer verpflichtet, das Gebäude zu erhalten und Schäden zu verhindern.

2. Genehmigungspflicht

Nach § 9 DSchG dürfen bauliche Veränderungen (Umbauten, Abrisse, Modernisierungen) nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde erfolgen.

3. Dokumentationspflicht

Oft muss bei Sanierungen eine fachgerechte Dokumentation erfolgen, z. B. durch Restauratoren oder Architekten.

4. Nutzungsvorgaben

Die Nutzung muss dem Erhalt des Gebäudes dienen. Zweckentfremdung oder Umbauten, die die historische Substanz gefährden, sind meist untersagt.

Beispiele: Was ist erlaubt – und was nicht?

✅ Erlaubt (mit Genehmigung):

- Erneuerung der Elektrik und Heizungsanlagen

- Sanierung von Fenstern (nach historischem Vorbild)

- Dämmmaßnahmen, sofern sie die Fassade nicht verändern

- Innenausbau zur Schaffung moderner Wohnräume

❌ Nicht erlaubt (in der Regel):

- Austausch historischer Fenster gegen moderne Kunststofffenster

- Abriss von Fassadenteilen

- Veränderung der Dachform oder historischer Zierelemente

- Dämmung, die das äußere Erscheinungsbild massiv verändert

👉 Jeder Fall wird individuell geprüft – daher ist eine enge Zusammenarbeit mit der Denkmalbehörde notwendig.

Risiken beim Kauf von Denkmalschutzimmobilien

- Hohe Sanierungskosten – Maßnahmen sind aufwendig und teuer.

- Lange Genehmigungsverfahren – Entscheidungen der Behörden können Zeit kosten.

- Eingeschränkte Gestaltungsfreiheit – individuelle Wünsche sind oft schwer umsetzbar.

- Wiederverkaufswert – stark abhängig vom Zustand und der Lage.

Chancen beim Kauf

- Einzigartige Immobilien mit Geschichte und Charme

- Hohe steuerliche Förderung

- Potenzial für Wertsteigerung durch fachgerechte Sanierung

- Attraktive Mietobjekte für bestimmte Zielgruppen (z. B. gehobenes Wohnen, repräsentative Büros)

Fazit

Denkmalschutzimmobilien sind eine besondere Investition: Sie bieten hohe steuerliche Vorteile, verlangen aber auch viel Verantwortung. Käufer sollten sich über §§ 7i, 10f EStG sowie die Landes-Denkmalschutzgesetze informieren und unbedingt mit Fachanwälten, Steuerberatern und Denkmalbehörden zusammenarbeiten.

👉 Wer bereit ist, diese Pflichten zu tragen, erhält eine Immobilie mit Charakter, die nicht nur finanziell, sondern auch kulturell wertvoll ist.

[…] Altlasten & rechtliche Hürden:Denkmalgeschützte Gebäude, Altlasten im Boden oder veraltete Baupläne können zu zusätzlichen Auflagen […]