Wer in Deutschland ein Grundstück kaufen und bebauen möchte, kommt um den Bebauungsplan nicht herum. Er ist das zentrale Dokument, das festlegt, wie ein Grundstück genutzt und bebaut werden darf. Viele Käufer unterschätzen seine Bedeutung – und erleben böse Überraschungen, wenn sie feststellen, dass ihr Traumhaus gar nicht so gebaut werden darf, wie geplant.

In diesem Artikel erklären wir ausführlich, wie man einen Bebauungsplan richtig liest, welche Vorschriften er enthält, welche Gesetze und Paragraphen wichtig sind und geben praktische Beispiele.

1. Was ist ein Bebauungsplan?

Der Bebauungsplan (kurz B-Plan) ist ein rechtsverbindlicher Bauleitplan der Kommune. Er regelt, was auf einer bestimmten Fläche gebaut werden darf und wie dies geschehen muss.

Rechtsgrundlage ist das Baugesetzbuch (BauGB), insbesondere die §§ 8–10 BauGB.

- § 8 BauGB: Aufstellung der Bauleitpläne

- § 9 BauGB: Inhalt des Bebauungsplans

- § 10 BauGB: Satzung des Bebauungsplans

Der Bebauungsplan wird von der Gemeinde als Satzung beschlossen und ist damit für alle verbindlich.

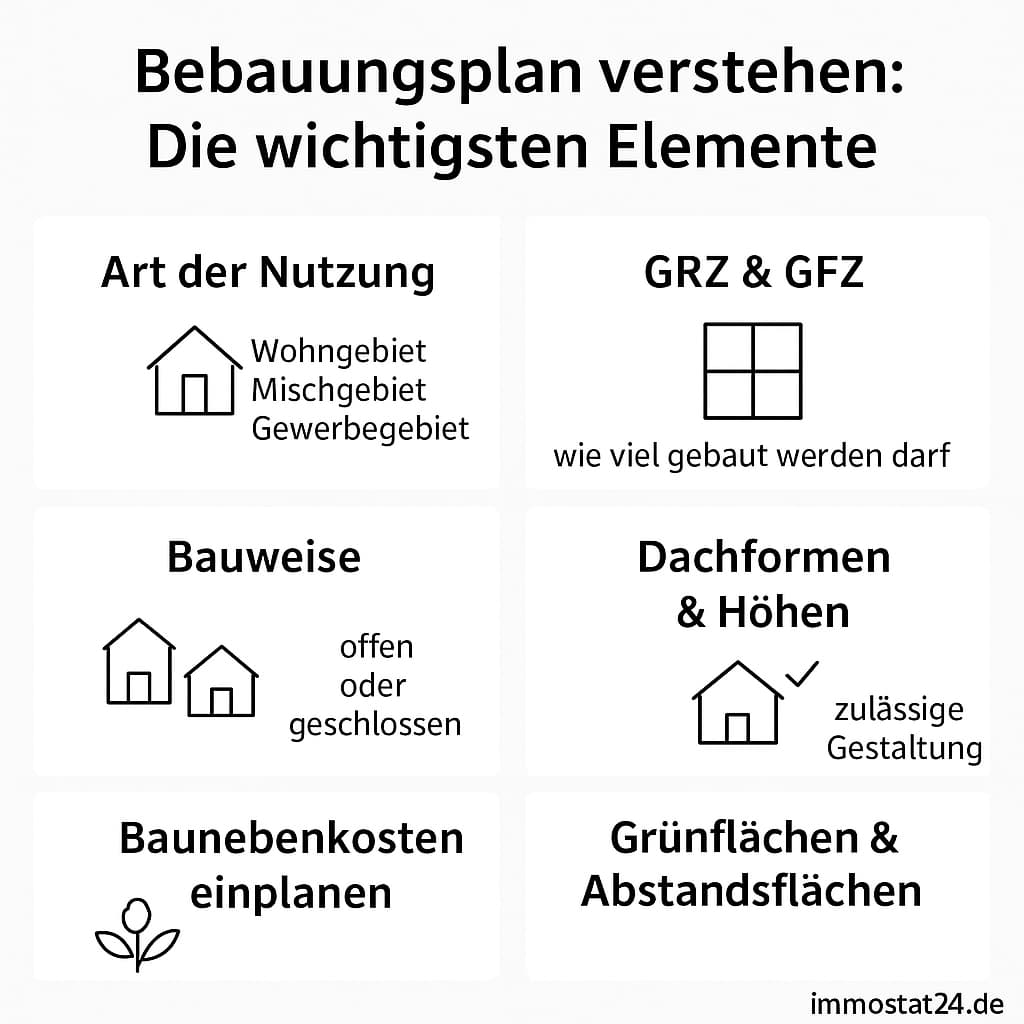

2. Aufbau eines Bebauungsplans

Ein Bebauungsplan besteht aus zwei Teilen:

- Planzeichnung – grafische Darstellung (Karten, Flächen, Linien, Symbole)

- Textliche Festsetzungen – ergänzende Regelungen in Textform

Die wichtigsten Inhalte sind:

- Art der baulichen Nutzung (z. B. Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet)

- Maß der baulichen Nutzung (z. B. Geschossflächenzahl, Grundflächenzahl, Gebäudehöhe)

- Bauweise (offene oder geschlossene Bauweise)

- Dachformen und Neigungswinkel

- Abstandsflächen

- Stellplätze und Garagen

- Grünflächen und Bepflanzungspflichten

3. Zentrale Kennzahlen im Bebauungsplan

3.1. Grundflächenzahl (GRZ)

Die GRZ legt fest, wie viel Prozent des Grundstücks überbaut werden dürfen.

👉 Beispiel: GRZ 0,4 bei einem Grundstück von 600 m² → max. 240 m² dürfen überbaut werden (Haus, Garage, Terrasse etc.).

3.2. Geschossflächenzahl (GFZ)

Die GFZ regelt die Summe der Geschossflächen im Verhältnis zur Grundstücksgröße.

👉 Beispiel: GFZ 0,8 bei 600 m² Grundstück → max. 480 m² Geschossfläche.

3.3. Bauweise

- Offene Bauweise (o): Einfamilienhäuser, Doppelhäuser oder Reihenhäuser.

- Geschlossene Bauweise (g): Gebäude grenzen ohne Abstand aneinander, typisch in Innenstädten.

3.4. Baugrenzen und Baulinien

- Baulinie: Auf dieser Linie muss gebaut werden.

- Baugrenze: Innerhalb dieses Bereichs darf gebaut werden.

👉 Beispiel: Ein Bauherr darf sein Haus nur innerhalb der Baugrenzen errichten. Garage oder Anbau außerhalb der Baugrenze sind unzulässig.

4. Weitere Festsetzungen im Bebauungsplan

- Dachformen: Oft wird vorgeschrieben, ob ein Satteldach, Walmdach oder Flachdach erlaubt ist.

- First- und Traufhöhen: Regulieren die Höhe des Gebäudes.

- Abstandsflächen: Sicherstellen von Licht, Luft und Brandschutz.

- Grünflächen: Verpflichtung, einen Teil des Grundstücks zu bepflanzen oder Bäume zu erhalten.

- Lärmschutzauflagen: Besonders relevant in Misch- oder Gewerbegebieten.

5. Beispiel: Typischer Bebauungsplan in Baden-Württemberg

Ein Grundstück in einem allgemeinen Wohngebiet (WA) soll bebaut werden. Der Bebauungsplan enthält:

- GRZ 0,4 → bei 500 m² Grundstück max. 200 m² überbaubar.

- GFZ 0,8 → max. 400 m² Wohnfläche.

- Bauweise: offen → erlaubt sind Einfamilien- und Doppelhäuser.

- Dachform: Satteldach mit 30–45° Neigung.

- Vorgabe: Mindestens 2 Stellplätze pro Wohneinheit.

Fazit: Ein Bauherr kann hier ein Einfamilienhaus mit bis zu zwei Vollgeschossen und ausgebautem Dachgeschoss errichten.

6. Wo findet man den Bebauungsplan?

Den Bebauungsplan erhalten Sie:

- bei der Gemeindeverwaltung / Stadtbauamt,

- oft auch online im Geoportal der Kommune,

- durch Einsicht beim Notar im Rahmen des Grundstückskaufs.

7. Typische Fehler beim Lesen eines Bebauungsplans

- Nur die Planzeichnung zu betrachten und die textlichen Festsetzungen zu ignorieren.

- Die GRZ und GFZ falsch zu berechnen.

- Baulinien und Baugrenzen zu verwechseln.

- Zusätzliche Satzungen (z. B. Gestaltungssatzung) nicht zu berücksichtigen.

8. Rechtliche Bedeutung und Einspruchsmöglichkeiten

Ein Bebauungsplan ist verbindlich, doch Änderungen sind möglich. Nach § 1 Abs. 8 BauGB kann ein B-Plan angepasst werden. Bürger haben außerdem das Recht, sich im Rahmen der öffentlichen Auslegung einzubringen (§ 3 BauGB).

9. Fazit

Der Bebauungsplan ist das wichtigste Instrument, um Klarheit über die Bebaubarkeit eines Grundstücks zu bekommen. Wer ihn sorgfältig liest und versteht, kann teure Fehlentscheidungen vermeiden.

👉 Unser Tipp: Holen Sie sich im Zweifel Unterstützung von einem Architekten oder Fachanwalt für Baurecht. Sie helfen, die Vorgaben richtig zu interpretieren und spätere Probleme zu vermeiden.

[…] Sie ein Grundstück kaufen, sollten Sie unbedingt den Bebauungsplan bei der zuständigen Gemeinde einsehen. Dieser regelt unter […]

[…] Bebauungsplan (§ 30 BauGB): Gibt vor, welche Art von Bau in einem bestimmten Gebiet zulässig ist. […]